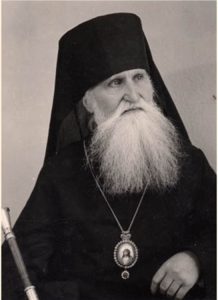

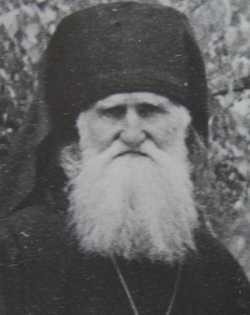

Архиепископ Стефан (Севбо): минский период

В истории лошницкого прихода был настоятель, который в будущем стал архиепископом Венским и Австрийским. Но до этого этапа своей жизни и служения его звали Семен Иосифович Севбо. Священник Семен Севбо служил в Свято-Михайловском храме с 1896 года по 1900. Лошница – был его первый приход. Более того, его рукополагали в священники именно для данной общины.

Судьба отца Семена была сложной и даже трагичной. Он пережил развал империи, начальные лихие безбожные революционные, смерть своей супруги, жизнь в эмиграции в разлуке со своими сыновьями, оставшимися в СССР. Он жил и служил в немецкой оккупации во времена второй мировой войны, сидел в польском концлагере с перерывами с 1924 по 1940 за то, что не поддержал автокефалию Польской церкви.

Он служил в Виленской епархии в селе Орля щучинским благочинным до 14.12.1936 года, жил с сентября 1943 года до лета 1944 года в Борисове. Потом жил и служил в эмиграции в Германии и Австрии, где скончался 25 января 1965 года[1].

Он служил в Виленской епархии в селе Орля щучинским благочинным до 14.12.1936 года, жил с сентября 1943 года до лета 1944 года в Борисове. Потом жил и служил в эмиграции в Германии и Австрии, где скончался 25 января 1965 года[1].

И если период его жизни в оккупации, войны и эмиграции описан достаточно подробно, то в большинстве биографий о его служении с 1896 года по 1924 год так и писали «служил в Минской епархии». Вместе с тем это тот отрезок пути, когда молодой пастырь начинал свои первые шаги, когда опытный священник нес слово Божье не в простых условиях ему современной реальности. Одним словом, минский период – это время становления священника Семена Севбо. Потому, от понимания в каких условиях рос как пастырь священник Семен в свой начальный период, зависит более углубленное понимание его как личности и священника.

При описании указанного отрезка времени жизни отца Семена Севбо, в фактах мы будем опираться в основе на «Минские епархиальные ведомости», которые в очередной раз показали себя как кладезь биографических знаний и подробностей.

При описании указанного отрезка времени жизни отца Семена Севбо, в фактах мы будем опираться в основе на «Минские епархиальные ведомости», которые в очередной раз показали себя как кладезь биографических знаний и подробностей.

Родился Семен в семье псаломщика Свято-Троицкой Телушской церкви Бобруйского уезда Иосифа Севбо. По другим данным Иосиф Севбо был певчим[2]. А ведомости 1870 года называют его пономарём[3]. Дата появления на свет младенца Семена – 14 апреля по старому стилю 1874 года[4]. Его маму звали Александра Севбо. Уже к 1878 году она фигурирует в списках пособий как вдова Телушского дьячка[5]. В 1875 году с 19 марта в Телушской церкви появился новый псаломщик Николай Севбо[6]. Это дает основание предполагать, что к этому времени Иосиф Севбо уже умер. По смерти мужа, вдове пришлось непросто, ведь теперь в одиночку надо было воспитывать, кормить и обувать 4 ребенка. Как видим, будущий архипастырь рос без отца, которого и не видел в осознанном возрасте.

Свое первое духовно-богословское образование Семен Севбо получил в Слуцком духовном училище. Поступив в приготовительный класс в 1882 году, он по итогу учебного года 1882/83 был оставлен на повторный курс с оговоркой, что если «последний пожелает, то назначить ему экзамен после каникул»[7]. В первый класс Слуцкого училища он попал только в 1884 году[8]. И не смотря на то, что стены училища удалось преодолеть Семену не с первого раза, по итогу, его мотивированность и усидчивость принесли плоды. В 1889 году он окончил училище в первом разряде с правом перевода сразу в первый класс Минской семинарии[9].

Свое первое духовно-богословское образование Семен Севбо получил в Слуцком духовном училище. Поступив в приготовительный класс в 1882 году, он по итогу учебного года 1882/83 был оставлен на повторный курс с оговоркой, что если «последний пожелает, то назначить ему экзамен после каникул»[7]. В первый класс Слуцкого училища он попал только в 1884 году[8]. И не смотря на то, что стены училища удалось преодолеть Семену не с первого раза, по итогу, его мотивированность и усидчивость принесли плоды. В 1889 году он окончил училище в первом разряде с правом перевода сразу в первый класс Минской семинарии[9].

В Минской духовной семинарии он проучился с 1889 года[10] по 1895[11]. Как и училище семинарию он окончил в первом разряде. А с 1895 года работал в Минском духовном училище на должности надзирателя-репетитора[12]. Известно, что ему было назначено годовое жалование за должность 250 рублей. С 5 сентября и до конца 1895 он получил 80 рублей 58 копеек. С 1 января и по 1 сентября 1896 года ему выплатили 166 рублей 64 копейки[13].

23 августа священническое место было предоставлено надзирателю училища Семену Иосифовичу Севбо[14]. А 29 августа 1896 года Семена Севбо рукоположили во священника и направили на его первый приход храма Архистратига Михаила села Лошницы Борисовского уезда[15]. В Лошницком народном училище отец Семен преуспел в преподавании Закона Божия, о чем свидетельствует отчет Епархиального училищного Совета 1898 года[16]. В этот период состоял членом Борисовского отделения Епархиального училищного Совета[17].

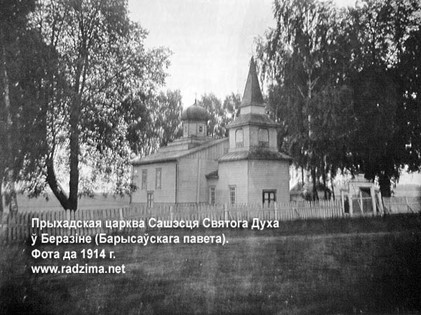

12 мая 1900 года отец Семен подал прошение о переводе к церкви села Березино Борисовского уезда[18]. С этим приходом отца Семена Севбо свяжут 11 лет пастырских трудов на благо Церкви и Родины. Надо понимать, что служение на данном приходе было сопряжено с немалыми проблемами. Отец Семен по прошествии времени так напишет о березинском приходе с высоты прожитого опыта: «В село Березин я прибыл в 1900 году. Наружный осмотр березинского прихода показал мне, что здесь приходская жизнь, вогнанная в известную колею, проходит спокойно и ничто, повидимому, не может всколыхать и замутить ее гладкой поверхности. Но надо было прожить здесь месяц – другой и иллюзия исчезла. Оказалось, что почва, на которой приходится работать православному священнику в березинском приходе, вулканического свойства; она пребывала в спокойном состоянии в 1900 году, но все говорило в пользу того, что это временное состояние и что при известных условиях это опасное свойство Березинского прихода откроется…»[19].

12 мая 1900 года отец Семен подал прошение о переводе к церкви села Березино Борисовского уезда[18]. С этим приходом отца Семена Севбо свяжут 11 лет пастырских трудов на благо Церкви и Родины. Надо понимать, что служение на данном приходе было сопряжено с немалыми проблемами. Отец Семен по прошествии времени так напишет о березинском приходе с высоты прожитого опыта: «В село Березин я прибыл в 1900 году. Наружный осмотр березинского прихода показал мне, что здесь приходская жизнь, вогнанная в известную колею, проходит спокойно и ничто, повидимому, не может всколыхать и замутить ее гладкой поверхности. Но надо было прожить здесь месяц – другой и иллюзия исчезла. Оказалось, что почва, на которой приходится работать православному священнику в березинском приходе, вулканического свойства; она пребывала в спокойном состоянии в 1900 году, но все говорило в пользу того, что это временное состояние и что при известных условиях это опасное свойство Березинского прихода откроется…»[19].

Отец Семен попал на передовую пастырского служения. Полностью подчиненные католическим помещикам, жители села, «бедняки», были притесняемы физически, религиозно и финансово. Как отметил отец Семен: «Рабочие привыкли повиноваться и, застращенные паном маршалком, жнут панам и косят, а сами с голоду умирают и спрашивают у Господа Бога, когда же всему этому конец будет? Спросите про Борисовцев: — об них вся губерния знает и не только губерния, вся Россия знает. Наложили вы паны-маршалки на бедных Борисовцев свою печать!»[20].

Отец Семен попал на передовую пастырского служения. Полностью подчиненные католическим помещикам, жители села, «бедняки», были притесняемы физически, религиозно и финансово. Как отметил отец Семен: «Рабочие привыкли повиноваться и, застращенные паном маршалком, жнут панам и косят, а сами с голоду умирают и спрашивают у Господа Бога, когда же всему этому конец будет? Спросите про Борисовцев: — об них вся губерния знает и не только губерния, вся Россия знает. Наложили вы паны-маршалки на бедных Борисовцев свою печать!»[20].

Такое положение дел заставило пастырски мобилизоваться отцу Семену. Воспоминания березинского священника показывают его неравнодушие, его внутренний интеллектуально-духовный поиск решения поставленной перед ним промыслом Божьим задачи. «На что опереться, чтобы защитить своих прихожан?». И ему удалось объединить верующих прихода, укрепить их самосознание с помощью торжественных крестных ходов: «в общей же массе, объединённые и сдружившиеся мы представили из себя силу»[21].

В 1902 году он возглавил приходское попечительство[22]. Летом того же года его наградили набедренником[23]. В 1906 году 12 июля наградили бархатной фиолетовой скуфьей[24]. В 1907 году 19 января – медалью Красного Креста[25]. В 1908 году отметили его заслуги и успехи в деле образования книгой «Библия» от Синода[26].

В березинский период скорее всего родились его шесть сыновей: Михаил (03.06.1908 г.р.)[27] и Константин (1901(?) г.р.)[28] – станут протоиереями, а первый будет служить одно время на отцовском приходе храма Преображения Господня в Раково[29]; Петр – станет врачом, Николай (10.04.1897 г.р., Лошница) – подполковником медслужбы[30], профессором Санкт-Петербургской военно-медицинской академии, Алексей – инженером, а последний Досифей (Феодосий) рано умрет[31].

В березинский период скорее всего родились его шесть сыновей: Михаил (03.06.1908 г.р.)[27] и Константин (1901(?) г.р.)[28] – станут протоиереями, а первый будет служить одно время на отцовском приходе храма Преображения Господня в Раково[29]; Петр – станет врачом, Николай (10.04.1897 г.р., Лошница) – подполковником медслужбы[30], профессором Санкт-Петербургской военно-медицинской академии, Алексей – инженером, а последний Досифей (Феодосий) рано умрет[31].

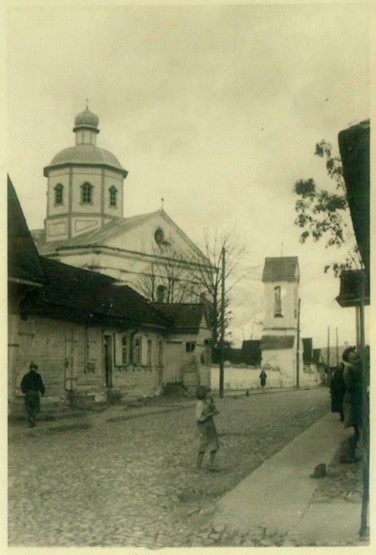

11 февраля 1911 года отцу Семену был дан указ о новом месте служения в Преображенской церкви села Раково Минского уезда[32]. НА этом приходе отец смен прослужит до 1924 года, когда его впервые посадят в польскую тюрьму. В этот период в 1911 году 4 апреля его назначили духовным следователем[33] 2 благочиннического округа Минского уезда, 6 мая наградили камилавкой[34], 4 ноября назначили благочинным того же округа[35]. Будучи по определению активным пастырем в Раково отец Семен, не изменяя себе, ищет пути решения проблем местного населения. В данном случае речь про недуг пьянства. Двигаясь в этом направлении, он создал при приходе «Общество трезвости» в 1912 году[36]. С 1913 года он входил в состав Правления Минской духовной семинарии[37]. В 1913 году с 27 по 28 марта приход посетил Преосвященнейший Митрофан, епископ Минский и Туровский. Из заметки об этом событии мы может представить масштабы работы и загруженности сельского священника Семена Севбо на этом рубеже. В Ракове действовали три учебных заведения: Ремесленная школа, женское и мужское церковно-приходское училище. 27 марта епископ совершил в Преображенской церкви, как написали ведомости, «Андреево стояние», чтение покаянного канона св. Андрея Критского. А 28 числа владыка посетил все указанные выше учебные организации[38].

Служа сельским священником, преподавателем, духовным следователем, членом правления семинарии, благочинным, отец Семен не забывал уделять внимание своим близким, семье. В 2005 году в «Минских епархиальных ведомостях» № 2(73) были опубликованы воспоминания Валентины Никифоровны Дышиневич. Этот текст в оригинале не удалось нам раздобыть. Однако его копия напечатана на сайте Лужского благочиния Гатчинской епархии Русской Православной Церкви. Воспоминания прихожанки раковского прихода касаются памяти бывшего настоятеля протоиерея Михаила Севбо, пастыря, богослова, иконописца и главное в нашем случае сына отца Семена. Из них мы видим какие методы применял в воспитании детей отец Семен. «Светлой памяти митрофорный протоиерей Михаил Севбо (3.06.1908 – 21.11.1979 гг.) был одним из шести сыновей настоятеля Раковской церкви о. Симеона Севбо, приехавшего в Раков в 1911 году и воспитавшего своих сыновей в строгих правилах христианской морали, верности Церкви, любви к родной Беларуси и ее народу. Фундаментом воспитания было особое внимание к послушанию, трудолюбию, самодисциплине в сочетании с церковностью семьи. Серьезное отношение к школьному обучению детей сочеталось с требованием ежедневного участия их в трудовой жизни семьи. Характерно, что в доме был верстак, на котором мальчики учились работать с деревом, что было в традиции духовенства в память о евангельских плотниках Иосифе и Иисусе из Назарета»[39]. К сожалению, раковский период имел для семьи Севбо и темную строну. В 1913 году умирает супруга отца Семена, когда маленькому Михаилу было всего лишь 5 лет. А также его арест в 1924 году и страстной путь в польских тюрьмах и даже концлагере.

[1] Стефан Севбо Семен (1872) // База данных «Открытый список». – Электронный ресурс: https://ru.openlist.wiki/Открытый_список:О_проекте

Стефан (Севбо) // Энциклопедия «Википедия». – Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Стефан_(Севбо)

[2] Архипастыри Брянской земли. Архиепископ Стефан (Севбо) // Брянская епархия. – Электронный ресурс: https://bryansk-eparhia.ru/eparhiya/arhipastyri-bryanskoj-zemli/arhipastyr-smolenskij-i-bryanskij/

[3] МЕВ 1870, № 23, С. 323

[4] Журнал Московской Патриархии (ЖМП) 1980, № 10, С. 23

[5] МЕВ 1878, № 15, С. 409

[6] МЕВ 1875, № 7, С. 111

[7] МЕВ 1883, № 14, С. 364

[8] МЕВ 1884, № 21, С. 473

[9] МЕВ 1889, № 14, С. 330

[10] МЕВ 1889, № 21, С. 509

[11] МЕВ 1895, № 14, С. 276

[12] МЕВ 1896, № 15, С. 308

[13] МЕВ 1897, № 24, С. 555

[14] МЕВ 1896, № 16/17, С. 331

[15] МЕВ 1896, № 19, С. 375

[16] МЕВ 1898, № 3, С. 32

[17] МЕВ 1900, № 3, С. 5

[18] МЕВ 1900, № 11, С. 225

[19] МЕВ 1908, № 22, С. 756–757

[20] МЕВ 1908, № 22, С. 758

[21] МЕВ 1908, № 22, С. 758

[22] МЕВ 1902, № 4, С. 66

[23] МЕВ 1902, 3 16, С. 321

[24] МЕВ 1906, №15, С. 223

[25] МЕВ 1907, № 7, С. 100

[26] МЕВ 1908, № 12, С. 147

[27] ЖМП 1980, № 10, С. 23–24

[28] МЕВ 1915, № 12, С. 156

[29] Отец Михаил Севбо, настоятель Голубковского храма // Официальный сайт Лужского благочиния. – Электронный ресурс: https://луга-храм.рф/otec-mixail-sevbo-nastoyatel-golubkovskogo-xrama/

[30] Учетная карточка Николая Севбо // ЦАМО. Картотека награждений, шкаф 77, ящик 7. – Взято из: POISK.RE — электронный банк документов периода Великой Отечественной войны. – Электронный ресурс: https://poisk.re/awards/cards/1002130560

[31] Отец Михаил Севбо, настоятель Голубковского храма // Официальный сайт Лужского благочиния. – Электронный ресурс: https://луга-храм.рф/otec-mixail-sevbo-nastoyatel-golubkovskogo-xrama/

[32] МЕВ 1911, № 5, С. 56

[33] МЕВ 1911, № 8, С. 90

[34] МЕВ 1911, № 10, С. 138

[35] МЕВ 1911, № 22, С. 598

[36] МЕВ 1912, № 22, С. 627

[37] МЕВ 1913, № 5, С. 111

[38] МЕВ 1913, № 8, С. 235–237

[39] Отец Михаил Севбо, настоятель Голубковского храма // Официальный сайт Лужского благочиния. – Электронный ресурс: https://луга-храм.рф/otec-mixail-sevbo-nastoyatel-golubkovskogo-xrama/